Une grippe carabinée, un certificat médical dans la poche, et pourtant, la porte de l’avion reste fermée. Certaines compagnies aériennes refusent l’embarquement aux personnes atteintes de maladies infectieuses actives, même avec un certificat médical. La réglementation européenne impose aux transporteurs d’évaluer l’aptitude au vol au cas par cas, entraînant parfois des décisions contradictoires d’un pays à l’autre.Les risques sanitaires ne se limitent pas aux pathologies visibles ou déclarées. L’altitude, l’immobilité prolongée et la sécheresse de l’air en cabine multiplient les complications pour certains passagers, sans pour autant déclencher d’interdiction de voyager. Des solutions existent pour anticiper et limiter ces dangers, en particulier pour les personnes fragiles ou sous traitement.

Quels sont les principaux risques pour la santé lors d’un voyage en avion ?

L’avion impose des conditions physiques inhabituelles. Voyager en avion soumet le corps à une série de contraintes : atmosphère sèche, pression atmosphérique diminuée, hypoxie légère. Dès qu’on a une infection ORL, une sinusite ou une otite en cours, la descente devient une épreuve, de quoi transformer quelques heures de vol en véritable galère. Enfants et seniors paient le prix fort pour ces variations brutales, qui peuvent provoquer douleurs ou complications aux oreilles et aux sinus.

La proximité quasi-inévitable avec les autres passagers favorise la contamination par les maladies contagieuses. Rhume, gastro, grippe se transmettent d’autant plus facilement que l’air circule peu. Il suffit d’un seul passager fébrile pour que le risque d’infection bondisse. Passer plusieurs heures assis sans bouger aggrave la menace de thrombose veineuse, surtout chez les personnes à risque ou si la fièvre s’invite durant le voyage.

Le jet lag ne joue pas seulement sur la fatigue : sommeil en désordre, digestion perturbée, concentration bancale. Ceux qui souffrent de maladies chroniques se retrouvent parfois dans l’obligation de réajuster médicaments et contrôles médicaux avec cette nouvelle cadence horaire.

Pour limiter les désagréments de l’avion, certaines règles valent pour tous :

- Boire régulièrement de l’eau pour éviter la déshydratation causée par l’air sec

- Faire bouger les jambes et les chevilles aussi souvent que possible

- Enfiler des bas de contention si la circulation veineuse est fragile

Quiconque a une fragilité doit consulter son médecin, organiser ses traitements, et prévoir un certificat médical au besoin.

Maladies et conditions médicales : dans quels cas l’avion est-il déconseillé ou interdit ?

Il existe des situations où prendre l’avion dépasse le simple inconfort : le voyage devient franchement risqué, parfois même strictement impossible. Les compagnies ne prennent aucun danger à la légère. Après un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral survenu depuis moins de deux semaines, voler n’est pas envisageable. Une faiblesse cardiaque soudaine à dix mille mètres d’altitude laisse peu de marge de manœuvre.

Lorsqu’on souffre de maladies respiratoires aiguës (pneumonie, insuffisance respiratoire instable), la raréfaction de l’oxygène rend le vol pratiquement impossible. Le médecin doit alors trancher. Si un plâtre circulaire a été posé récemment, il expose à un danger de compression ; certaines compagnies exigent qu’il soit fendu, d’autres refusent simplement d’embarquer le passager.

Au-delà de la 36e semaine de grossesse, la plupart des compagnies ferment l’accès à la cabine. Pour les plongeurs, l’intervalle entre la dernière plongée et le vol reste impératif, au risque de graves accidents de décompression.

Parmi les situations où le vol peut être interdit ou repoussé, on retrouve les problèmes suivants :

- Accident vasculaire ou infarctus récent

- Infection respiratoire sévère

- Grossesse très avancée

- Plâtre non fendu ou trop récent

- Fièvre forte, d’apparition brutale

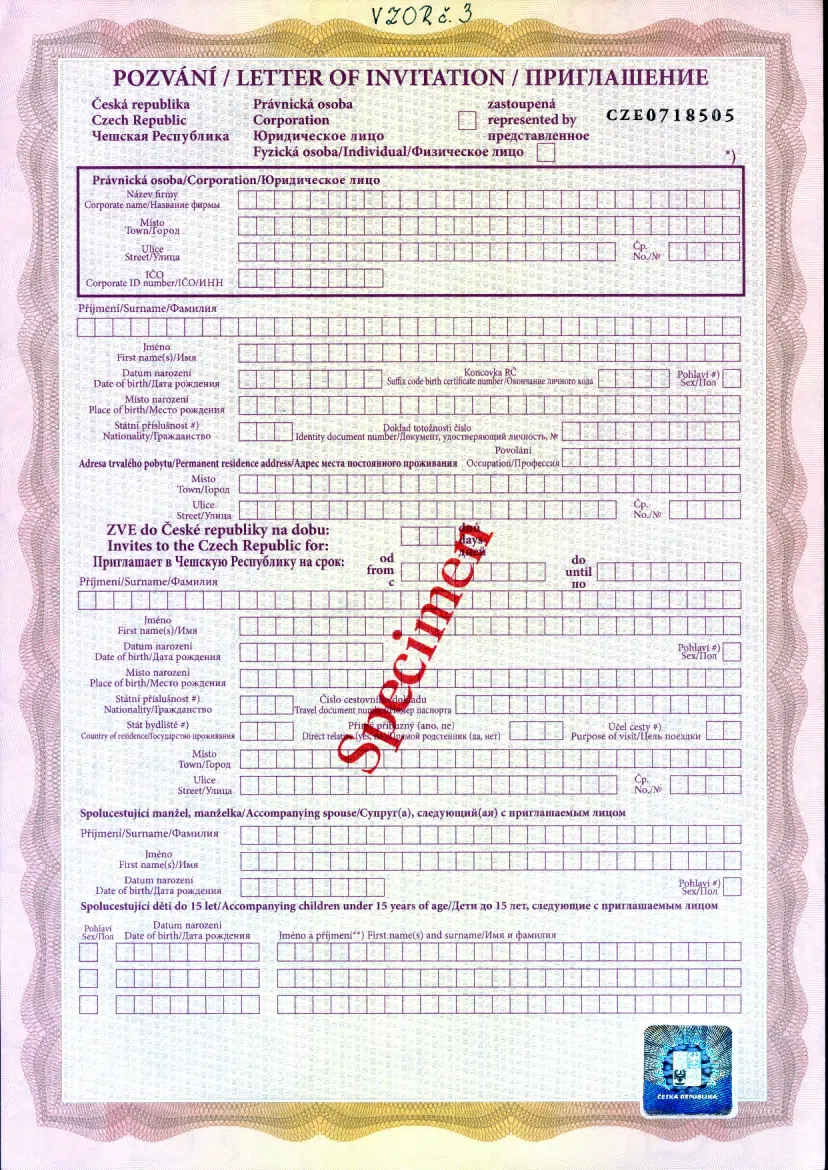

En cas de handicap ou de pathologie chronique, c’est le médecin traitant qui évalue la situation. Disposer d’un certificat médical évite de se retrouver bloqué à l’embarquement ou en zone de contrôle. À chacun de se renseigner auprès de la compagnie, car les règles varient selon la durée du vol et la gravité du problème.

Conseils pratiques pour voyager sereinement malgré des problèmes de santé

Lorsque santé fragile et voyage se croisent, chaque détail compte. Un passage préalable chez le médecin avant d’acheter le billet permet de caler l’itinéraire sur ses capacités, d’anticiper les incompatibilités et, si besoin, de récupérer le certificat médical souvent réclamé à l’embarquement. Ce papier facilite aussi le passage aux contrôles de sécurité pour transporter ses médicaments en cabine.

Pour les vols au long cours, deux priorités : rester hydraté et ne pas rester immobile. Se lever, marcher dans l’allée, contracter mollets et chevilles : ces gestes simples font baisser drastiquement le risque de thrombose veineuse. Ceux qui prennent des traitements pour le diabète, l’épilepsie ou l’insuffisance cardiaque doivent prévoir une réserve suffisante de médicaments, si possible répartie entre bagage à main et soute, et accompagnée d’une ordonnance traduite.

En cas de fauteuil roulant ou de mobilité réduite, il faut avertir la compagnie le plus tôt possible. Les services d’assistance prennent alors le relais pour organiser l’embarquement, le débarquement et le confort à bord. Préciser ses besoins (fauteuil électrique ou manuel, nécessité d’accompagnement, besoin d’oxygène…) permet d’éviter les mauvaises surprises.

Voici les principaux points à préparer avant de décoller :

- Composer soi-même un petit kit : médicaments, trousse de premiers secours

- Rassembler tous les documents médicaux à garder à portée de main

- Prévoir une collation qui respecte son régime alimentaire

La tranquillité d’esprit se joue aussi sur la communication avec l’équipage. Signaler sa situation, ses besoins médicaux ou le moindre risque permet à chacun d’intervenir plus vite en cas d’alerte.

Accompagnement, assistance et ressources pour les passagers malades ou à mobilité réduite

Les compagnies françaises appliquent les réglementations européennes en matière d’assistance personnalisée : toute demande doit être signalée dès la réservation pour que le dispositif adapté soit mis en place. Pour garantir une organisation parfaite, il vaut mieux prévenir la compagnie au moins 48 heures avant le voyage.

L’accompagnement commence au sol : du comptoir d’enregistrement à l’embarquement, le personnel est formé pour guider, rassurer et répondre aux contraintes spécifiques des personnes à mobilité réduite ou sous traitement médical. Dans la cabine, tout est fait pour garantir l’accès au siège, faciliter les déplacements (avec un fauteuil roulant de bord si besoin), et proposer un espace sécurisé pour le matériel médical ou le fauteuil électrique sous réserve de normes pour les batteries.

Respect, confidentialité et sécurité priment tout au long du trajet. Les compagnies ont l’obligation de veiller aux droits des passagers et de proposer des services correspondant à chaque situation particulière. Plusieurs associations et organismes proposent également des renseignements pratiques pour préparer le voyage, anticiper les démarches et faire face aux complications éventuelles. Certains ont mis en place des permanences téléphoniques pour les questions sur l’accompagnement médical ou la gestion spécifique des fauteuils roulants.

Avant le décollage, il convient de :

- Informer la compagnie le plus tôt possible pour organiser une assistance spéciale

- Vérifier les conditions relatives au transport d’un fauteuil roulant ou de matériel médical spécifique

- Consulter les ressources dédiées pour préparer sereinement chaque étape et ne rien laisser au hasard

Préparer un voyage, c’est souvent bien plus que choisir une destination. Prendre l’avion avec une maladie ou une mobilité limitée, c’est jouer la partie avant même de se présenter à la porte d’embarquement. Ceux qui anticipent, expliquent leurs besoins et organisent chaque étape peuvent, eux aussi, s’offrir le ciel sans compromis ni obstacle de dernière minute.