Oubliez les frontières invisibles, les murs de briques et l’illusion d’une adresse gravée dans le marbre. Des milliers de Français vivent aujourd’hui sur quatre roues, dans des vans aménagés qui sillonnent les routes ou stationnent discrètement en périphérie. Mais la loi, elle, avance à pas de velours : tolérante, ambiguë, parfois impitoyable. Entre rêve de liberté et réalité administrative, l’habitat mobile se conjugue au conditionnel permanent.

En France, aucun texte ne proscrit noir sur blanc le fait de dormir ou d’habiter dans un van aménagé. Mais la législation ne déroule pas non plus le tapis rouge aux adeptes de la vie nomade. L’absence de reconnaissance officielle de l’habitat mobile engendre une série de complications : obtenir une adresse de référence, recevoir son courrier, accéder à des droits sociaux relève du parcours du combattant. Côté stationnement, chaque commune impose sa propre partition. Certaines tolèrent quelques jours, d’autres traquent la présence prolongée de vans sur la voie publique comme un délit d’occupation sauvage.

Pour s’installer durablement dans un van, il faut structurer sa démarche et ne rien laisser au hasard. Il s’agit notamment de s’inscrire auprès d’un CCAS afin d’obtenir une adresse administrative, de respecter les normes indispensables à l’homologation VASP, et de souscrire à des assurances conçues pour ce mode de vie nomade.

Vivre à l’année dans un van : ce que dit réellement la loi française

Le cadre légal entourant l’habitat en van se dessine à l’intersection du code de l’urbanisme et du code de la route. Vivre dans un van, qu’il s’agisse d’un fourgon ou d’un autre habitat mobile, n’est pas un point aveugle de la loi, mais un terrain balisé par une mosaïque de textes. Oui, la France tolère la vie en mouvement, mais à condition de respecter tout un éventail de dispositifs réglementaires. Le véhicule, même aménagé, ne peut jamais prétendre au statut de résidence principale au sens strict du terme.

Dans les faits, le van s’inscrit dans la catégorie des résidences mobiles. Les textes font le distinguo entre un usage occasionnel, saisonnier, et une installation à l’année. Stationner sans interruption sur la voie publique ou sur un terrain privé ne s’improvise pas : les municipalités peuvent l’interdire ou l’encadrer strictement, souvent via le plan local d’urbanisme. L’article R. 111-41 du code de l’urbanisme met d’ailleurs la barre très haut : il prohibe toute installation durable d’un véhicule habité en dehors des terrains spécifiquement prévus, comme les parcs résidentiels de loisirs ou certains campings.

Les habitations légères, mobil-homes, caravanes, fourgons aménagés, doivent s’aligner sur des exigences précises. Pour vivre à l’année, il faut s’installer sur un terrain déclaré en mairie ou dans un camping homologué. Le choix du statut VASP (véhicule automoteur spécialisé), obligatoire pour la plupart des aménagements durables, multiplie les obligations : contrôle technique renforcé, assurance spécifique, règles de stationnement à respecter scrupuleusement.

La loi française sur l’habitat en van exige donc une lecture attentive et une grande capacité d’adaptation. Pour évoluer légalement dans cette vie mobile, il faut jongler en permanence avec le code de l’urbanisme, les arrêtés municipaux et la réglementation propre aux parcs résidentiels de loisirs.

Quels sont les points clés à anticiper avant de se lancer dans la vanlife ?

La vanlife fait rêver, mais elle réclame préparation et vigilance. Avant de démarrer, vérifiez que votre fourgon aménagé est en règle : l’obtention du statut VASP est une étape incontournable pour tout projet d’habitat durable. Ce statut, mentionné sur la carte grise, conditionne l’accès à une assurance adaptée et impose de nouveaux contrôles techniques.

Mais choisir un véhicule ne suffit pas. La connexion internet devient vite indispensable, surtout pour travailler à distance ou rester joignable sur la route. Il faut donc anticiper la couverture réseau sur vos trajets, prévoir un routeur 4G dédié voire une box mobile pour éviter les zones blanches. Côté autonomie, la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets structure votre quotidien : installer des panneaux solaires, dimensionner les réservoirs, gérer les eaux usées, rien ne s’improvise.

Le stationnement, lui, impose ses propres règles. La vie nomade ne peut durer sans repérer à l’avance les aires de service, les campings ouverts toute l’année et les arrêtés municipaux qui limitent la durée d’occupation. Pour les personnes qui souhaitent faire de leur van leur seule résidence, la domiciliation administrative reste une étape incontournable, que nous détaillons ci-après.

Domiciliation, assurance, contrôle technique : les démarches administratives incontournables

La domiciliation est la première marche pour toute personne qui choisit l’habitat mobile. Sans adresse, impossible d’accéder à de nombreux droits, du compte bancaire à la sécurité sociale. Pour pallier cette absence, il existe des solutions : les centres communaux d’action sociale (CCAS) et certaines associations agréées proposent une adresse administrative reconnue, valable pour recevoir le courrier, déclarer ses impôts ou s’inscrire à la sécurité sociale. À côté, la domiciliation postale par des sociétés privées ou la poste restante existe aussi, mais leurs usages s’avèrent plus restreints.

L’assurance, deuxième pilier, va bien au-delà de la simple responsabilité civile. Pour un van aménagé servant de logement, il faut souscrire à une assurance spécifique, souvent conditionnée par l’obtention du statut VASP sur la carte grise. Ce statut, délivré après validation par la DREAL et contrôle des équipements, ouvre également la voie à un contrôle technique renforcé. Les véhicules non homologués, bricolés maison, sont souvent privés d’assurance adaptée et soumis à des contrôles techniques plus contraignants.

Le contrôle technique, justement, se révèle bien plus exigeant pour un fourgon dédié à l’habitation. Il inclut la vérification de chaque aménagement intérieur, ventilation, installation électrique comprise. Respecter le calendrier des visites n’est pas une option : tout manquement peut entraîner l’immobilisation du véhicule. La vie en van, pour rester dans les clous, impose de maîtriser ce parcours administratif à chaque étape.

Aménager son quotidien pour une vie en van sereine et conforme

Choisir le van aménagé, c’est accepter de composer avec des règles mouvantes, parfois pointilleuses selon les villes. Le stationnement, loin d’être laissé au hasard, est encadré : le code de la route autorise la pause diurne ou nocturne sur les emplacements prévus, tant que vous ne débordez pas sur l’espace public (pas de table déployée, pas de cales visibles). Mais chaque municipalité peut serrer la vis : arrêtés locaux, accès réglementé dans les zones naturelles sensibles, restrictions dans certains quartiers résidentiels. Un conseil : vérifiez toujours la signalétique ou renseignez-vous auprès de la mairie avant de stationner.

Pour limiter les ennuis, privilégiez une aire de stationnement officielle, un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs. La gestion des eaux grises et noires doit être irréprochable : vidange uniquement sur les zones prévues, respect strict des normes sanitaires, aucun rejet sauvage toléré. Même logique pour les déchets : tri, dépôt dans les bennes adaptées et refus des comportements qui ternissent la réputation de la communauté nomade.

Avant de sortir des frontières de l’Union européenne, pensez à rassembler ces éléments indispensables :

- un permis de conduire international,

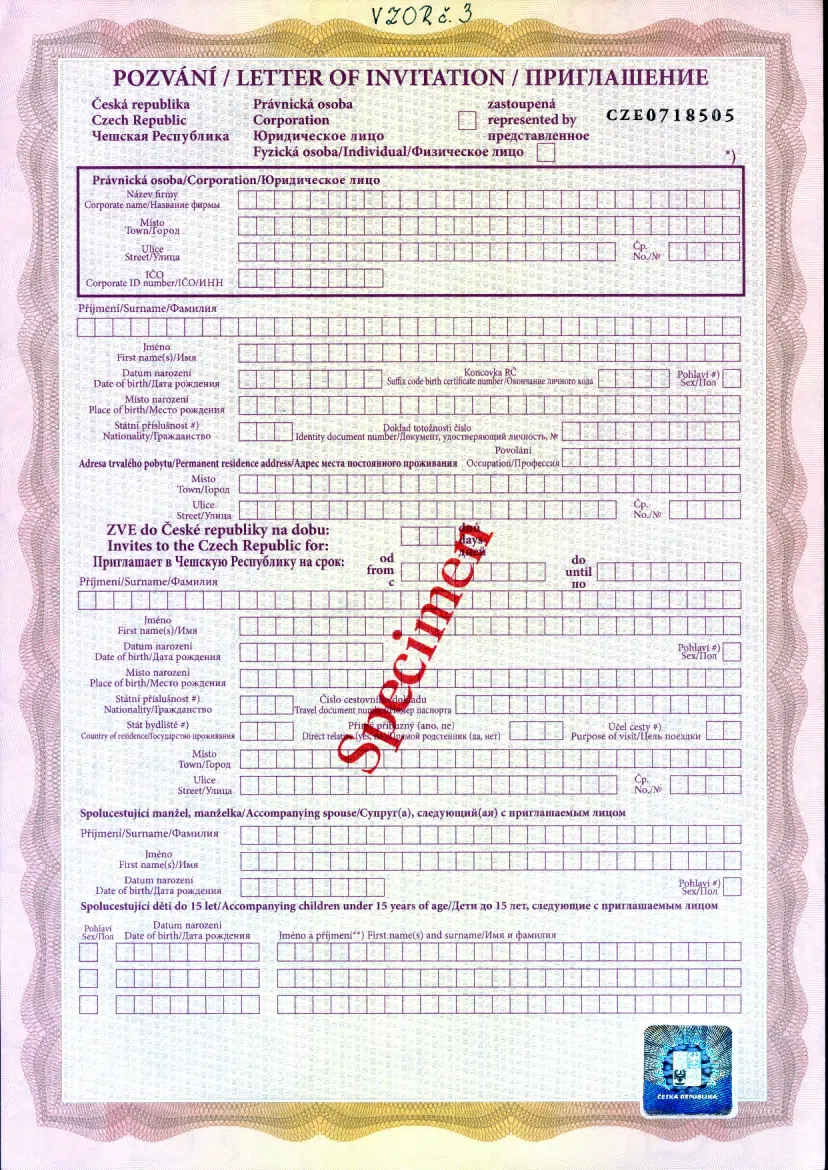

- les visas correspondant à chaque pays traversé,

- une assurance valide à l’étranger.

Plusieurs applications permettent d’identifier les spots de stationnement autorisés et les services essentiels (vidange, points d’eau), facilitant la préparation de vos étapes et évitant les mauvaises surprises.

Au quotidien, la vie en van impose discipline et anticipation. Se conformer à la réglementation, coopérer avec les autres usagers, s’adapter aux règles locales : autant de réflexes qui permettent de profiter pleinement de cette liberté, sans risquer de tout perdre sur un simple contrôle routier. La légalité, loin de brider l’aventure, la rend possible, et durable.